独歩会の活動

独歩会の活動

独歩会の活動

独歩会の活動

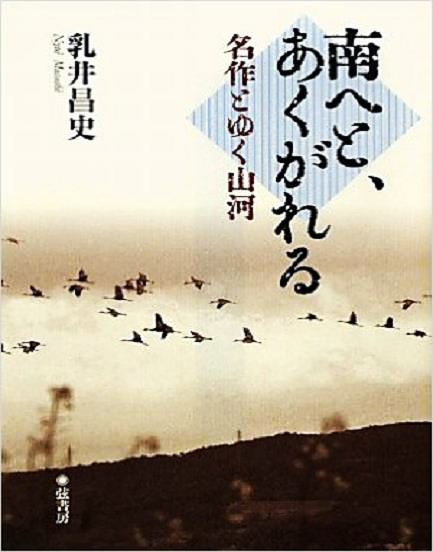

「南へと、あくがれる 名作とゆく山河」の著者乳井昌史氏とともに

『春の鳥』とは、なんと気持ちのよい題名だろう。国木田独歩の短編小説の舞台、大分県佐伯市の「城山」と呼ばれる城址公園を、「佐伯独歩会」会長の大野壽一氏と一緒に歩きながらそんな感想をもらすと、ウンウンとうなずき、「『春の鳥』だからいいんですよ。これが『哀しい鳥』だったら身も蓋もないでしょうね」と言った。

六蔵という知能の発達に障害のある少年が、鳥になったつもりで城山の石垣から身を躍らせて死んでしまう。哀話ではあるのに、空行く鳥にあこがれた少年がはるかな自然のふところに回帰したかのような救いを覚える。(中略)

着任した翌日、早くも城山に登って周囲を「眼底」に収めた独歩にならい、まず一四〇㍍の頂上へと向かう。ユニホーム姿で走っている高校生も、散歩やジョギングを楽しんでいる人々も、挨拶を送ってくる。佐伯鶴城高校の校長であった大野さんは、いわば地元の名士。そのせいかと思ったら、「いや、そんなんじゃありませんよ」。城下町市民のたしなみなのか、市域が広くなった現在も、城山は心の拠り所のようだ。

鶴が翼を張ったような姿であった毛利十二代の居城は、櫓門と小説に出てくる「蔦葛がからみつい」た石垣を残すのみである。独歩会会長が、「この間、小学生の女の子が二人、ロッククライミングみたいなことをしてました」という程度の高さから六蔵少年を飛翔させたのは、詩人として出発した小説家の想像力だろう。しかしまあ、よく歩いたものだ。城山のぐるりの山々を踏破した独歩の足跡を北から南へ目で追う。彦岳、尺間山、栂牟礼山、金比羅山、灘山、元越山・・・・。佐伯に着き、十日で三山に登頂した調子が、その後も続く。一〇〇〇㍍に届かない山並みとはいえ、交通の不便だった頃のアプローチの長さ、山々の奥行きを考えると、健脚ぶりに感じ入る。