佐伯ルネサンスと独歩

佐伯ルネサンスと独歩

佐伯ルネサンスと独歩

佐伯ルネサンスと独歩

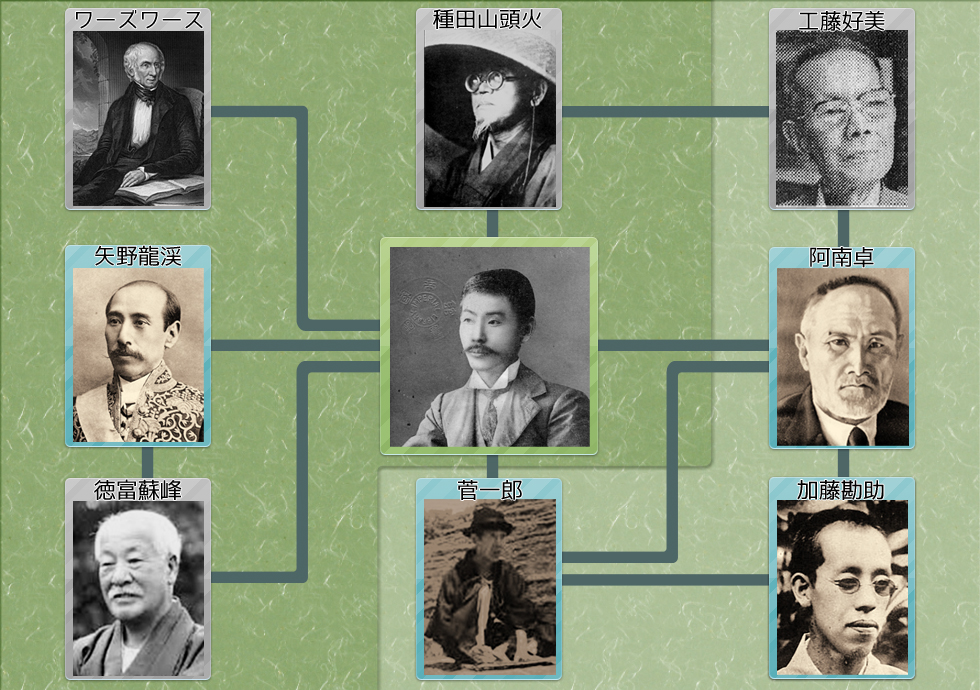

このページでは独歩と佐伯市ゆかりの人の相関図をご紹介します。

写真をクリックすると説明へリンクします。

明治の終わりから戦中戦後にかけて、教育文化から社会体育そして地方政治と多方面にわたり佐伯のトップリーダーとして佐伯の発展のために貢献した人物。

旧藩時代佐伯の家老職を務めた斉藤才佐の三男として生まれる。五歳の時に、阿南家に養嗣子に入る。

小学校を卒業後延岡中学に入学、そこで後に歌人として名を成す若山牧水と出会う。延岡中学では牧水と交友会誌「曙」を創刊、文学の素養を高める。延岡中学を卒業後、牧水等とともに早稲田大学に入学文学部哲学科に籍をおいた。早稲田では坪内逍遥の門下生として勉学に励む。在学中国木田独歩が療養中の茅ヶ崎に赴き、自身が書いた「続春の鳥」を贈ったとされる。また、余暇には学生野球に熱中し野球部の学生との交流も盛んに行った。

学生時代から佐伯に野球を広めることに尽力し、九州の中でも佐伯は野球の盛んな町として名をはせることとなる。

卒業後は東京での就職を断り佐伯に帰る。これは郷里佐伯のために役立つことをやりたいという阿南の強い意志であった。帰郷後、大正二年佐伯の発展のためには市民の自治意識の向上が欠かせないと実兄野村越三とともに「佐伯自治新聞(大正五年佐伯新聞と改題)」創刊、昭和十四年戦時下の物資統制の影響で廃刊のやむなきに至るまでの三十年近くの間毎週欠かさず発行され、常に不偏不党公平中立を守り佐伯市民の良識の象徴として愛され続けた。

廃刊後、阿南は昭和十七年佐伯市議会において佐伯市の第二代市長に選任される。時は太平洋戦争の最中であった。戦中戦後という大混乱の中、阿南は上からの権力に屈せず、ただいちずに、市民のため郷土のために己の信じるところを貫いた。 昭和二十一年市長の職を退くと。市長時代の激務によって体調を壊し、その後の人生は床につくことが多くなる。昭和四十四年死去。享年八十三歳であった。

加藤勘助は大正の初め佐伯地方で新傾向の短歌を始めた最初の人と伝えられている。

勘助は佐伯の町屋で洋服店を営む加藤家の三男として生まれる。学問好きな少年であったが病弱で視力も弱かったため上級の学校へ進むことはできなかった。

そんな勘助に外の世界の風をあてたのが早稲田大学を卒業し、佐伯に帰って来た阿南卓であった。阿南は勘助の文学の素質を愛し、国木田独歩の文学を教え若山牧水の短歌の手ほどきをする。勘助は阿南の期待に応え、佐伯で初めての短歌誌「金盞花」を発行するまでに至る。

勘助は大正六年療養のため別府に滞在していた詩人木下利玄と出会い、利玄の紹介で武者小路実篤を知ることとなる。

当時実篤は自身が提唱した「新しき村」の建設に邁進しており、勘助もその運動に参加することとなる。日向地方に「新しき村」の地を求めた実篤は、大正七年勘助の住む佐伯を訪れ、そこから海路日向に向かった。

勘助はこの宮崎を走破する過酷な土地探しで、以前より患っていた眼病が重くなり急遽九大病院で療養するも回復せず失明する。この時、夢であった「新しき村」での生活をあきらめ、洗礼を受け、牧師として生きる決意をする。

実篤は勘助の決意を惜しみ「新しき村」への入村を勧め、大正九年自ら手を引いて勘助を「新しき村」へと招いた。

「新しき村」での勘助は、実篤のよき理解者としてその掲げる理想の実現に力を注いだ。盲目でありながらも農耕に励み、余暇には詩作を続ける勘助の姿に村民は厚い信頼をよせた。

しかし、昭和四年秋、風邪をこじらせた勘助はそのまま帰らぬ人となる。勘助の死は、実篤をはじめ「新しき村」の人々に大きな衝撃与えた。実篤は「新しき村通信」の号外を発行し、多くの人がその死を悼んだ。勘助三十九歳の若さであった。

翌年実篤は勘助が発表した多くの詩を編み「加藤勘助詩集」を刊行する。

明治27年佐伯町(現佐伯市)に生まれる。

生家は梅屋という旅館で、その長男であった。梅屋には徳富蘆花を始め、木下利玄、谷崎潤一郎など佐伯を訪れた多くの文人が宿泊したことで知られる。

県立大分中学校入学し図画教師・松本古村氏より指導を受け美術を志す。

その頃、佐伯で初めて発刊された加藤勘助編集の短歌同人誌「うつくし」の表紙画を描く。

明治45年上京、同郷の彫刻家片岡角太郎方に寄宿しながら川端画学校に通い洋画の勉強に励んだ。

大正10年第3回帝展に「婦人像」が初入選で特選を受けるという快挙を遂げ、その後も帝展に入選を続け、昭和12年の新文展からは無鑑査となった。この間、大正15年から昭和17年まで故郷の佐伯中学の図画教師を務め、後進の育成にも尽力した。

国木田独歩の研究者としても知られ佐伯での独歩に関する著作が残されている。

晩年は自ら好んだ鮎や牡丹を素材に秀逸な小品を多く残し、その気韻に富んだ雅趣が多くの人々に愛され親しまれたが、昭和50年81歳で永眠した。

1.鶴谷学館に就職

徳富蘇峰の紹介により、明治二十六年九月、大分県佐伯に鶴谷学館の教師として赴任する。これは矢野文雄(龍渓)が郷里の旧藩主毛利高範から鶴谷学館の教師の人選を任され、蘇峰にその推薦を依頼していたことによる。独歩は、ここに、矢野龍渓との関わりを持ち、それは生涯続いていく。

2.報知新聞に入社(矢野龍渓の弟小栗貞雄の紹介)

独歩は一八九八年秋、矢野龍渓の弟小栗貞雄の紹介により報知新聞に入社し、田川大吉郎主筆の下で政治・外交面を担当し、霞倶楽部の一員として活躍する。

3.矢野龍渓邸内での留守番役

矢野龍渓は一八九七(明治三十)年三月十一日、駐清特命全権公使に任ぜられ、一八九九(明治三十二)年十月十二日、免じられる。独歩は一八九九年春から代々木原宿の矢野龍渓邸内の家に住んで留守番役をしている。

4.敬業社入社

独歩は定職もなく、鎌倉で住まいを転々としていたときに矢野龍渓の推薦で敬業社の新しく発刊する雑誌の編集に従事することになり、社会問題講究会の事務所に移り住んだ(一九〇二年(明治三十五)年十二月)。

独歩は経済的に困窮していた鎌倉時代に矢野龍渓の推薦で敬業社の雑誌出版に関わり、独歩の才能を発揮することのできる機会を得た。その雑誌は龍渓が写真と挿絵による画報という、日本にはまだ無いスタイルという案を出したものである。独歩は「画の悲しみ」(「青年界一九〇二・八」にみるように、画へのひとかたならぬ関心があり、独歩にとっては願ってもない雑誌作りだったのではないだろうか。

一九〇三年九月に、敬業社から離れ、近事画報社が興される。代表東為雄は龍渓の三弟である。独歩は編集者として腕をふるい、次々と雑誌を発刊していくが、そこには独歩の特色が余すところなく出ている。独歩は機を見るに敏であり、ジャーナリストとしての才能を遺憾なく発揮した。「婦人画報」には、独歩が継続して持ってきた婦人一般への関心があらわれている。そこには、独歩の女性を描いた小説との関連を見出すことができる。民友社の「家庭雑誌」で培われた家・婦人にたいする関心が「婦人画報」の編集にいかされているのであろう。日露戦争が終わり、「戦時画報」から「近事画報」にもどしたものの売れ行き不振のため、一九〇六年六月、近事画報社を解散することになる。その後を受けて、独歩は独歩社を興すが、一九〇七年四月、破産した。(「婦人画報」は、現在ハースト婦人画報社から出版されている。)

5.矢野龍渓主催の社会問題講究会への関わり

矢野龍渓との関わりで重要なのは、新保邦寛氏が詳しく触れている。(中島教授~講演の資料より略記)

新保邦寛『独歩と藤村―明治三十年代文学のコスモロジー』(一九九六・二、有精堂出版株式会社)

松尾尊兊監修・野田秋生著『大分県先哲叢書 矢野龍溪』(一九九九・三、大分県教育委員会)

佐伯独歩会会長。退職後、家業を継ぐかたわら、ケーブルテレビ佐伯の経営にアドバイスし、番組づくりをサポートしている。佐伯の文化人の研究・山頭火の研究を行い、『山頭火の恋』を出版した。深い研究から人を知らず知らずのうちに古川ワールドに引き込んでいく。